View39

View39とは?

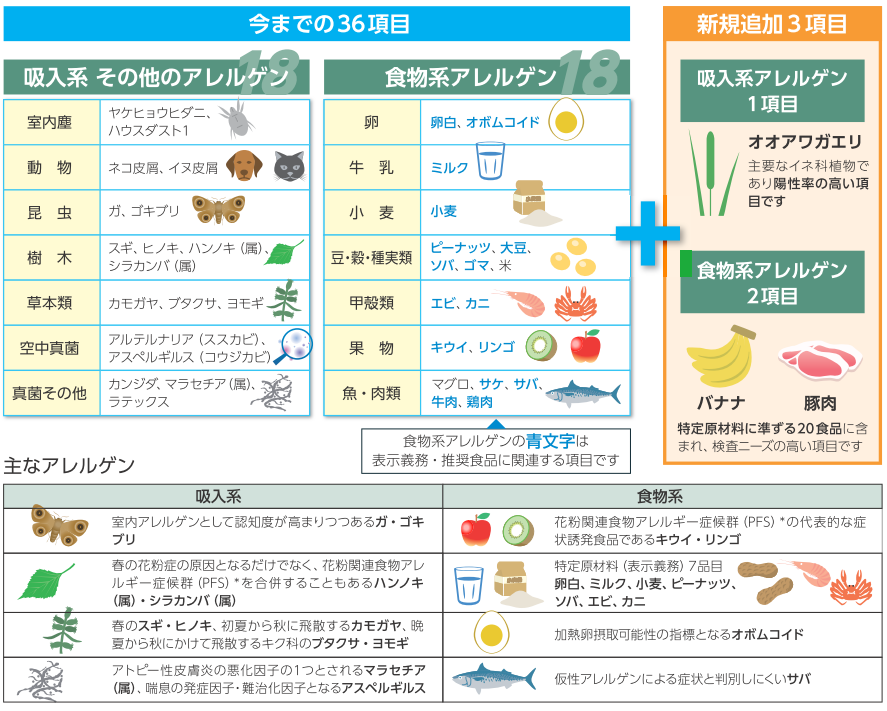

View39とは、代表的なアレルギー検査で、少量の採血で39種類のアレルゲンの検査が行えます。

以下の図がView39で調べる項目です。

吸入系アレルゲン(吸い込んで体に入るもの)

- 室内の塵:ヤケヒョウヒダニ、ハウスダスト

- 動物:ネコ、イヌ

- 昆虫:ガ、ゴキブリ

- 樹木:スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ

- 草:カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、オオアワガエリ

- カビ:アルテルナリア(スズカビ)、アスペルギルス(コウジカビ)、カンジダ、マラセチア、ラテックス

食餌系アレルゲン(食べて体に入るもの)

- 卵:卵白、オボムコイド

- 牛乳:ミルク

- 小麦:小麦

- 豆、穀物、ナッツ類:ピーナッツ、大豆、そば、ごま、米

- 甲殻類:エビ、カニ

- 果物:キウイ、りんご、バナナ

- 魚、肉類:マグロ、サケ、サバ、牛肉、豚肉、鶏肉

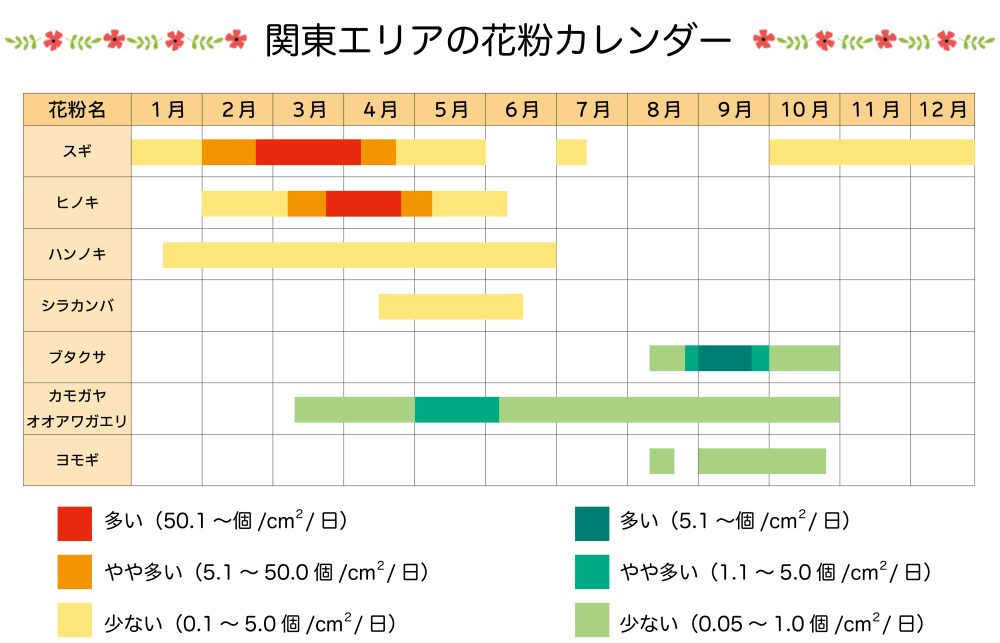

関東エリアの花粉カレンダー

費用

Viewアレルギー39検査は当日に検査が可能ですのでお気軽にご相談ください。検査費用は3割負担で約5,000円程度となります。

原因と症状

検査されるアレルゲンの一部を紹介します。

ハウスダスト

家の中の目に見えないほど小さなホコリやチリが原因で起こるアレルギーです。

ハウスダストには、ダニの死骸、フン、細菌、繊維クズ、人間やペットの毛や皮膚片などが含まれ、季節に関わらず発生します。特に冬から春にかけてのは、家の中で過ごす時間が長くなるため、ハウスダストが蓄積しやすくなるので、発症リスクが上がるとされています。

ダニ

気温と湿度が上昇する5月~7月にかけて繁殖し、そのフンと死骸が増える9~10月にはダニアレルギーの発症が増えると言われています。

ダニの死骸やフンに反応して、アレルギー症状が引き起こされ、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎だけでなく、喘息やアトピー性皮膚炎を引き起こす可能性があります。

夏に繁殖したダニの死骸やフンは、秋になって気温が下がると粉々になり、0.01mm以下の非常に小さなチリになってしまうため、空気中に浮遊し、呼吸と共に体内に入りやすくなります。

ネコ皮膚

成人の10~20%が持っていると言われるネコ皮膚アレルギーは、ネコの体表面や唾液中に含まれる「Feld1」というたんぱく質が主なアレルゲンです。

非常に小さな粒子のため、空気中を長く浮遊し、吸い込んでしまいます。

この物質は、ネコの唾液や汗、フケなどに含まれるため、ネコの毛自体には含まれませんが、グールーミングで体を舐めることにより唾液に含まれるアレルゲンが毛に付着してしまうため、アレルギー症状が起こります。

イヌ皮膚

犬の唾液、フケや抜け毛に多く含まれる「Canf1」と「Canf2」というたんぱく質が主な原因として挙げられます。犬の体内で生成されるアレルゲンとして有名なのが「Canf1」です。犬の皮脂や唾液、毛などに含まれており、ホコリなどに付着して空気中を漂い、アレルギー症状である、くしゃみや鼻水、目のかゆみなどを引き起こします。

カンジダ

人の皮膚や口腔内、消化管などの粘膜に常在する酵母様真菌の一種で、皮膚や口腔のカンジダ症の他、肺や消火管の深在性真菌症の原因となりますが、カンジダが吸入性アレルゲンとなってアレルギーを引き起こすことがあります。カンジダに対するアレルギー反応は、免疫系がカンジダを異物と認識し、それに対するIgE抗体を生成することで発生します。その後に接触すると抗体がマスト細胞や好塩基球と結びつきヒスタミンなどの化学物質が放出され、アレルギー症状が出ます。

アスペルギルス(コウジカビ)

アスペルギルス属は土壌に広く存在するカビであり、自然界において最も普通に見られるカビの一種で、空気中に浮遊する胞子を吸入することで感染します。アスペルギルス属の糸状菌は環境中に広く存在しており、空調設備に多く見られます。

アスペルギルス属には、150~200種類ほどのカビがあると言われています。

その中には、醸造に欠かせないもの、有機酸の製造に応用されるもの、発ガン性のカビ毒であるアフラトキシンを産生するもの、喘息患者の肺や気管支にコロニーを形成して重度の喘息や肺機能の低下を引き起こすことがあるものなどがあります。

アルテルナリア(ススカビ)

冷蔵庫や結露が発生した壁、浴室や台所といった水回りに多い、ススカビと呼ばれる灰色から黒色のやや綿毛のような集落を作るカビです。カビの胞子は小さいものが多く、吸い込むとは鼻にとどまらず気管支に到達して喘息を引き起こしますが、アルテルナリアの胞子は、とても軽く空気中に飛散しやすいため、浮遊時間も長いという特徴があり、鼻腔内にとどまりやすく、アレルギーになりやすい真菌であることが知られています。

マラセチア

頭や顔、首などに常在するカビの一種です。マラセチア真菌は皮膚の常在菌として存在しており、増殖に脂肪を必要とするため、頭皮や顔、上半身などの皮脂腺が多い部分に最も多く発生します。マラセチアのアレルギー陽性の場合、発汗が高い部位、脂漏部位、衣服の締め付け部位など、マラセチアが増殖しやすい部位に皮膚炎が起こります。

スギ

日本人の約2人に1人が花粉症と言われており、その約70%はスギ花粉によるものだと考えられています。

スギ花粉のピークは、1月~5月であり、主な症状はくしゃみ、鼻水、目の痒み、顔の発赤などで、花粉が多く飛散する日は症状がひどくなることが多く、風の強い日や晴天の日の早朝から午前中がピークとされています。

ヒノキ

春の代表的な花粉症の1つでもあり、国内の人工林の2番目に多いヒノキ。成長すると高さが20~30mになり、大きいものですと50mにまで成長します。花は、雄花と雌花があり、雄花だけに花粉があります。3月後半から5月にかけてで、ピークは4月中旬頃です。

ハンノキ

日本全国の公園や河川敷などに広く分布するカバノキ科の落葉樹で、成長すると、10m〜20mもの高さになります。

スギよりも花粉の飛散が少し早いため、1月頃から症状が出る場合はハンノキ花粉症の可能性があります。

また、リンゴ、モモ、ナシ、サクランボ、メロン、スイカなどの果物、豆乳などの食品に注意が必要です。ハンノキ花粉に含まれるタンパク質と似たタンパク質を含んでいるため、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。

ブタクサ

春の花粉が落ち着いた8月~10月にかけて増えてくるキク科の花粉です。ブタクサは、家の庭やアスファルトの隙間などいたるところに生育し、飛散距離は、数m~100mほどです。スギ花粉に比べると粒子が小さく、気管支や肺まで入り込みやすいので、咳症状が出やすいのが特徴です。

ヨモギ

ヨモギと言えば草餅の材料として知られているため、春のイメージがありますが、花粉発生時期は夏から秋にかけてです。夏から秋にかけて茎を伸ばし大きいもので120cmほどに成長します。全国いたるところに生育しており繁殖力の高い植物であり、生育面積が広い分花粉の飛散量も多く、ブタクサよりも多いと言われています。

カモガヤ

イネ科の60cm~120cm程度の河原や公園、道路脇などに生えている植物で、夏の花粉症状を引き起こす原因の1つです。葉は緑色で、枝の先に小さな白っぽい 花が集まって咲いています。カモガヤが含まれるイネ科花粉は遠くに飛ばず、飛散範囲は数十mの為、近づかなければあまり影響はありないのが特徴ですが、カモガヤ花粉症の方の多くはスギやヒノキ花粉も持っていると言われています。

オオアワガエリ

ヨーロッパ原産のイネ科の植物です。花粉の飛散期は5月~8月で1874年に牧草として試植後、全国に広がりました。飛散距離は短く生育地に近づかない限り影響はありませんが、スギ科花粉よりイネ科花粉は、アレルギー性結膜炎の症状が出ることがあります。また、花粉に触れた場合、湿疹や赤みが出ることがあるため注意が必要です。

エビ・カニ

トロポミオシンというタンパク質がエビやカニアレルギーの原因で、互いのトロポミオシンというタンパク質の構造が非常に似ているため、片方にアレルギーが起きると、もう片方にも起きることが多いです。

トロポミオシンは加熱してもアレルギーが減りにくいのが特徴で、重症化するとアナフィラキシーショックを起こし、命に関わる危険性もあることから、食物アレルギーの中でも症状が強く出やすいと言われています。

ピーナッツ

アナフィラキシーショックなどの重篤な症状を起こす傾向が高く、注意が必要な食品として、加工食品中においてアレルギー表示が義務づけられています。

胃酸に強く、アレルギー反応を起こす性質を保ったまま腸まで運ばれるため、微量でもアナフィラキシーを引き起こしやすいアレルゲンです。

オボムコイド

卵アレルギーを起こす成分の1つで熱や消化酵素の影響を受けにくく、アレルギーを引き起こす性質を失わない耐熱性卵たんぱくです。卵白に含まれるオボムコイドというたんぱく質に対する免疫系の過剰な反応によりアレルギー症状が出ます。オボムコイドは、加熱しても分解されにくい為、ゆで卵や焼き菓子などの加熱調理された卵でも注意が必要です。

ラテックス

皮膚と天然ゴム中のラテックスタンパク質との接触により、赤み、痒み、蕁麻疹などを引き起こします。ラテックスはゴム手袋やゴム風船、医療用チューブに使用されています。

ラテックスアレルギーの方は、ラテックス・フルーツ症候群といい、果物の摂取によってのアレルギー症状を発症することがあり、バナナやキウイフルーツは発症リスクが高く、注意が必要です。